UN TESTO DA CONOSCERE MEGLIO

L’IMPETUOSO RITORNO DELL’INNO DI MAMELI

IL REVIVAL DELL’INNO

Da qualche anno l’Inno di Mameli sta conoscendo un impetuoso ed inarrestabile ritorno di interesse. Le tante voci polemiche e sarcastiche si sono affiochite o spente, per lasciar spazio ad un generale apprezzamento.

Quando viene eseguito l’Inno, tutti fanno silenzio per ascoltare le parole messe in musica da Michele Novaro, lasciando da parte le risatine sarcastiche o gli sberleffi consueti fino a non molto tempo fa; per non parlare, poi, delle vignette al vetriolo di certi disegnatori, che oggi collaborano alla realizzazione dei calendari delle Forze dell’Ordine.

Fino a ieri, infatti, l’Inno era sinonimo di retorica, di retaggio del passato, e quanti appartengono ad una generazione di mezzo, come noi, ricordano benissimo i miti dell’ideologia e della contestazione: l’Inno era, di volta in volta, borghese, irrimediabilmente sorpassato nel cammino verso l’instaurazione del socialismo reale e degli ideali internazionalisti, prodotto dell’oppressione imperialistica, e così via.

Del resto, bastava leggere i giornali o ascoltare la televisione, per trovare battute feroci contro le “squinternate” parole buttate giù da Mameli.

Quanti non erano d’accordo, poi, preferivano tacere, per non beccarsi le solite sprezzanti ingiurie.

Nessuna meraviglia, dunque, che anche noi siamo cresciuti senza conoscere minimamente l’Inno nazionale, senza alcuna considerazione per quanti hanno versato il sangue per unire le “disiecta membra” della nostra nazionale.

I libri di testo non ci aiutavano, con il loro fiume di ideologia, e anche i professori più lontani dalle mitologie dominanti adottavano certi libri, nei quali c’erano molti documenti, molti brani esemplari, però l’Inno non era compreso o, se lo era, il testo era accompagnato da eloquenti e “chiarificatrici” parole d’inquadramento, per così dire, storico. Il che era anche peggio del silenzio.

Nel complesso, alla retorica risorgimentale e fascista si reagiva con una retorica ideologicamente opposta, ma in fondo del tutto uguale.

Poi è riscoccata l’ora di Mameli. Di fronte alle mille insidie della secessione e del federalismo, di fronte al baratro ormai in vista, si è diffusa una nuova parola d’ordine, per la quale “Nazione è bello”. In poco tempo è diventato “politicamente corretto” celebrare i valori della Patria, e così, grazie al determinante apporto dei mass-media, gli Italiani hanno reclamato a gran voce che persino i calciatori della nazionale cantassero l’Inno di Mameli, ordine eseguito con zelo.

Destra e Sinistra, come d’incanto, si sono ritrovate unite intorno alle parole di un giovane ventenne, sotto l’attenta regia del nostro Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, che una volta di più ha dimostrato di saper interpretare il suo ruolo “super partes” e di garante delle istituzioni repubblicane. Per noi, è la prima volta che ciò avviene, dopo aver visto all’opera il suo livoroso predecessore.

UNA VITA BREVE MA INTENSA

Ma è un fenomeno positivo o negativo? Lo diciamo senza indugio o reticenza: è un fenomeno decisamente positivo. Una reazione per molti versi tardiva, ma, come si suol dire, è meglio tardi che mai, specie se l’orgoglio di essere italiani si lega anche alla difesa delle nostre tradizioni culturali, della nostra letteratura, della nostra lingua, dei nostri monumenti.

Si può e si deve fare ancora di più, sia ben chiaro, ma la strada è giusta e bisogna percorrerla senza timore.

In Europa non potremo entrare che come Italiani e le nazioni che non hanno una loro identità sono destinate a scomparire senza lasciare traccia, il che sarebbe un delitto imperdonabile, nella patria di Dante, nella nazione che possiede i due terzi dei beni artistici del mondo.

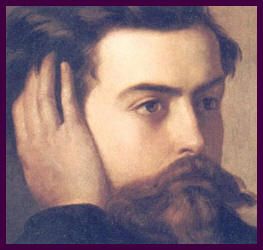

Ma veniamo a Goffredo Mameli, quest’”anima bella” che rappresenta uno dei volti nobili del Risorgimento. Come si fa, del resto, a parlar male di un giovane che si è sacrificato per l’idea nazionale?

Nato a Genova nel 1827, egli rappresenta il classico personaggio romantico, legato ad una fase turbolenta, tragica ma eroica, in cui inizia a vedersi la luce, dopo un lungo periodo di buio. L’Italia, lo ricordiamo, era divisa dal sesto secolo: un periodo lunghissimo, che non poteva non lasciare i suoi profondi segni, evidenti ancora ai giorni nostri.

Mameli è un democratico, vicino a Mazzini e a Garibaldi, convinto che bisogna far leva sulle sollevazioni popolari per superare gli ostacoli politici. Nel 1848 è a Milano, dove incontra per la prima volta Mazzini, e l’anno dopo è a Roma, per difendere le sorti della gloriosa Repubblica Romana. Qui si compie l’ultimo atto della sua breve, ma intensa esistenza.

Agli inizi di giugno del 1849 le truppe napoleoniche si scontrano con i repubblicani intorno a Villa Corsini. Mameli viene ferito ad un polpaccio, sembra dal “fuoco amico”, ossia, per sbaglio, da un colpo sparato dai suoi commilitoni.

Di fatto, è l’inizio del suo calvario, che durerà 33 giorni. La ferita va in cancrena e si parla di amputargli la gamba; l’operazione viene prima rinviata, facendo tirare un respiro di sollievo al Mameli, poi, però, viene eseguita, ma troppo tardi. Il povero Goffredo, malgrado l’amputazione, spira il 6 luglio, a soli 22 anni, da perfetto eroe caro agli Dei, che si immola per la sua idea.

Il suo corpo viene sepolto a Roma. E l’Inno? Quello era stato composto due anni prima, nel 1847, e musicato a breve distanza da un altro genovese, il musicista Michele Novaro. Nel dicembre dello stesso anno viene cantato per la prima volta, nel capoluogo ligure, nel corso di una imponente manifestazione, che coinvolge alcune decine di migliaia di persone.

Inizia il suo cammino il “Canto degli Italiani” (è questo il vero nome dell’inno, chiamato comunemente “Fratelli d’Italia”, dal suo primo verso).

LE INSIDIE DEL TESTO

Il nostro Inno è composto in senari, articolati in 5 strofe di 8 versi ciascuna. Al termine di ogni strofa, troviamo il celebre ritornello. In tutto, sono 55 versi, dal ritmo cadenzato e musicale, nel rispetto del genere. Si noti, in particolare, l’ultimo verso tronco, sia nelle strofe che nel ritornello.

Di “Fratelli d’Italia” i connazionali conoscono, al massimo, la prima strofa e il ritornello. Va detto, però, a parziale scusante della loro ignoranza, che l’Inno è tutt’altro che semplice, anche nei primi versi, che lasciano in sospeso qualche problema d’interpretazione. Il tutto, poi, presuppone la conoscenza di alcuni episodi storici caduti da tempo nell’oblio.

Ma esaminiamo nello specifico il testo di Mameli. La prima strofa incita gli Italiani alla riscossa. L’Italia si è destata dal suo sonno e ha indossato l’elmo di Scipione l’Africano, il vincitore di Annibale a Zama, al termine della seconda guerra punica. La Vittoria, come una schiava, deve porgere i capelli all’Italia, per farseli tagliare, in segno di sottomissione. Per l’Italia ritornano i fasti di un glorioso passato, vuole dire Mameli, che nel ritornello invita tutti a stringersi insieme (la “coorte” era una parte della legione romana), per obbedire al richiamo della Madre Italia, anche a costo di morire. Un senso non facile, come si vede.

Nella seconda strofa, invece, troviamo l’esaltazione degli ideali di un’unità che con il 1861 si è realizzata solo in parte. In fondo, questi versi sono ancora di stretta attualità: l’unione fa la forza, ma quante volte ci siamo divisi facendo del male a noi stessi? Siamo troppo spesso autolesionisti, per la gioia delle altre nazioni, comprese quelle dell’Unione Europea.

La strofa successiva batte sullo stesso concetto, con chiari riferimenti al misticismo mazziniano, all’esaltazione di “Dio e Popolo” tipica di Giuseppe Mazzini, un altro illustre ligure.

Nella quarta strofa appaiono molto evidenti i riferimenti storici. Si va dalla battaglia di Legnano, che oppose vittoriosamente la Lega Lombarda dei Comuni a Federico Barbarossa, al richiamo a Francesco Ferrucci, che nel 1530 difese Firenze contro le truppe di Carlo V, venendo ucciso da Maramaldo, al quale indirizza la celebre frase “Tu uccidi un uomo morto” (e il termine “maramaldo”, per antonomasia, designa uno che inferisce su chi è inerme o debole, come appunto Ferrucci, che era già ferito). Quanto a Balilla, è il soprannome di Giovan Battista Perasso, che lancia la prima pietra contro gli austriaci che nel 1746 assediavano Genova, provocandone la cacciata.

Un tempo i libri di scuola elementare indugiavano su questi episodi, poi caduti nel dimenticatoio. Più noto è il richiamo alla rivolta dei vespri siciliani contro gli Angioini, nel 1282, mentre nella quinta strofa si ricorda la spartizione della Polonia, operata da Russi e Austriaci. Una menzione, questa, che si accompagna alla fiducia nella ormai irreversibile decadenza dell’Austria, che sta perdendo le penne, ossia la forza, e le cui truppe mercenarie (“le spade vendute”) non riusciranno a fermare lo slancio degli Italiani verso la libertà e l’unità.

Un Inno, questo, che non è un capolavoro (ma quanti lo sono, nelle altre nazioni?), come molti vanno ripetendo, ma che non è nemmeno un testo da disprezzare, inquadrandosi alla perfezione nel contesto del romanticismo letterario e del risorgimento storico. Mameli, in fondo, un suo posticino nella storia delle patrie lettere lo occupa già e lo merita senz’altro, per questa e per le altre opere che ci ha lasciato nella sua breve vita.

“Fratelli d’Italia”, non lo si dimentichi, è diventato inno nazionale solo a distanza di un secolo dalla sua nascita, nel 1946, con l’avvento della Repubblica. Era un inno provvisorio, che sostituiva la Marcia Reale sabauda, ma che alla lunga ha dimostrato straordinarie doti di tenuta, sopravvivendo ai tanti propositi di sostituzione, ai tanti sondaggi e alle tante critiche.

Oggi il sole splende sulle parole di Mameli e sulle note di Novaro. E’ bene, allora, che tutti leggano o rileggano il testo, in nome dei valori positivi che devono unirci ed affratellarci sempre più.