L’ELEGIA DEL MONTE SPLUGA

I- LA PRIMAVERA E L’AUTUNNO

Il ciclo degli Idillii alpini si chiude con la sua più ampia e complessa poesia, ossia con l’Elegia del monte Spluga, una barbara formata da venti distici che nel volume di Rime e ritmi occupa il venticinquesimo posto, prima di Sant’Abbondio. Le due liriche di Madesimo, come abbiamo già notato, si scambiano di posto nel testo zanichelliano.

Si tratta di un’opera che rivela una sua precisa peculiarità, nell’ambito del ciclo, e che si presenta ricca di motivi d’interesse, che hanno contribuito alla sua meritata notorietà.

In primo luogo, non è difficile accorgersi che si tratta dell’ultima grande poesia carducciana, del canto del cigno del Vate, che nel 1898 completa il disegno di Rime e ritmi e si avvia al silenzio, dopo una pluridecennale produzione di versi. Siamo di fronte, come ha scritto il Fubini, “al congedo suo dalla poesia,…non tanto per la prima parte, amoroso-fiabesca, quanto per l’ultima, scomparse ormai le immagini delle ninfe e delle fate e di Annie, e i torrenti e le rocce luccicanti, rimasto il poeta ‘soletto’ nel gran piano ‘brullo tra calve rupi’, accanto alle magre acque, ai magri cavalli, un paesaggio in cui unica nota di colore è il ‘perfido azzurro fiore’”[1].

Pochi giorni dopo l’Elegia Giosuè comporrà Alle Valchirie, due lavori che hanno in comune almeno il metro, rappresentato dal distico elegiaco, e l’incontro-contaminatio tra mondo classico e germanico, tra le Valchirie e la classica Corcira, tra Heine e Omero, un tema a lui molto caro, ma che presentano delle differenze di esiti artistici a tutto vantaggio dell’Elegia. Poi, sfogliando Rime e ritmi, troviamo solo due espliciti addii, quello di Presso una Certosa, scritto tra gli anni 1895 e 1896, e quello di Congedo, di gran lunga anteriore all’elegia degli scoiattoli e delle marmotte.

Il vero e proprio addio ai sogni della bellezza, dell’amore e della poesia, insomma, è affidato ai distici composti a Madesimo, in cui Carducci non contempla la natura nei suoi rarefatti elementi, come in Mezzogiorno alpino, né con pacata rassegnazione è intento a cogliere quanto di buono la vita può offrirgli, prima della inevitabile fine, come in Sant’Abbondio o in In riva al Lys, né tanto meno si abbandona alla dolcezza del sogno che nasce tra i monti valdostani, come ne L’ostessa di Gaby, o assiste ad un dramma altrui, come in Esequie della guida E. R.

Nell’Elegia c’è tutta la sofferenza, c’è tutta l’ansia dell’uomo Carducci che si ritrova solo, che non riesce a filosofare, consolandosi con il pensiero di Orazio o di Petrarca, ma avverte la desolazione della sua anima, il vuoto che si è creato intorno a lui; l’illusione è appena svanita ed egli ci appare come disarmato, colpito dall’accaduto, accasciato e incapace di sollevarsi dal colpo subito, riuscendo, in particolar modo nel finale, a materializzare questo stato d’animo con grande potenza artistica.

La barbara nasce dall’incontro tra la componente autobiografica, l’impatto che nella sua vita ha avuto l’effervescente giovinezza di Annie Vivanti, e la maniera carducciana, ossia il suo repertorio di immagini e di predilezioni poetiche, che ritorna nella sua mente, rivelandosi ancora una volta vitale, a dispetto degli anni.

Il risultato di questo connubio tipico del Nostro, tra vita e arte, è una poesia di notevole valore, che illumina l’ultimo periodo del Vate, come hanno rilevato pressoché unanimemente i critici.

Ben diversa dalla brevità, dalla levità e dalla immediatezza descrittiva di Mezzogiorno alpino e de L’ostessa di Gaby, l’Elegia, articolata nei suoi momenti interni, sembra procedere in crescendo, dall’attacco mitologico, un po’ lontano dai nostri gusti, alla misteriosa evocazione delle fate, fino alla loro repentina scomparsa e all’impressionante finale, che culmina in quel fiore azzurro sulla “grigia riva”, capace di riassumere mirabilmente la potenza e il fascino dell’illusione in un mondo arido e spietato, senza colore.

Dopo, a vedere il tutto con il senno del poi, a Giosuè non restava null’altro da dire.

Com’è noto, l’illusione della primavera nel suo autunno di uomo più che cinquantenne, e per giunta sempre sensibile al fascino femminile, aveva un nome ed un cognome ben preciso, quello di Annie Vivanti, una giovane e intraprendente signorina nata a Londra nel 1868, da padre italiano, il patriota Anselmo Vivanti, e madre tedesca.

Ancor oggi, sfogliando i cataloghi delle biblioteche, anche piccole, è facile imbattersi nei vari libri, per lo più romanzi, che ha scritto nel corso della sua vita, scandita da affermazioni letterarie ma anche da grandi dolori, come la morte del marito, l’americano John Chartres, sposato nel 1892, e della figlia, la violinista prodigio Vivien, morta nel 1941 a Londra nel corso di un bombardamento insieme con il consorte.

L’anno dopo, nel 1942, toccherà ad Annie chiudere la sua esistenza, dopo aver subito le conseguenze delle discriminazioni razziali, in quanto israelita.

Di lei si possono agevolmente trovare notazioni critiche firmate da nomi celebri, come Croce e Russo, oltre che, ovviamente, da Giosuè, che nel 1889 conosce questa intraprendente ragazza di 21 anni, una delle tante aspiranti poetesse in cerca di un editore, che non si arrende alle difficoltà e riesce a fare breccia non solo nel mondo delle lettere, ma anche nel cuore del Vate.

La storia dei rapporti tra Giosuè e Annie è stata ricostruita da Pietro Pancrazi, nel suo ormai classico volumetto Un amoroso incontro della fine Ottocento, edito nel 1951 dalla Le Monnier, che ripropone anche i due scritti della donna che parlano del Vate. Il primo, in particolare, Giosue Carducci, apparso nel 1906, mostra le non trascurabili doti di scrittrice di Annie e si legge con molto interesse; l’altro, più tardo e scialbo, del 1921, si intitola L’apollinea fiera e ricorda il dono di un cavallo, animale gradito ma ingombrante per le esigenze della Vivanti.

Nel testo del Pancrazi c’è anche una sognante immagine di Annie, che evidenzia i suoi begli occhi, celebrati dal poeta in entrambe le poesie a lei dedicate, e la sua capigliatura mossa, lasciando immaginare la sua grazia civettuola e la sua determinazione. Doti che le riconosceranno in molti e le resteranno a lungo, come ci attesta Mario Missiroli, che fa la sua conoscenza vent’anni dopo la stesura dell’Elegia, nel 1918, al culmine della sua notorietà letteraria, dopo la pubblicazione del romanzo I divoratori, lasciandoci un ritratto molto vivo di lei.

Tra le altre notizie, il giornalista non manca di scrivere, con un pizzico di malizia, ricordandosi anche delle tante polemiche di fine secolo: “Nonostante l’età avanzata, era ancora una donna di una simpatia irresistibile, di una conversazione incantevole. La mia qualità di bolognese e di antico fedele dell’ambiente carducciano le ispirò subito fiducia e si passò alle più libere confidenze. La passione del grande Poeta era stata esclusivamente platonica e la gran fiammata si era esaurita in amplessi puramente poetici”[2].

Gli anni di Lina erano per certi versi evidentemente passati. In ogni caso, la donna per cui Carducci litigò con gli amici ed ebbe scatti d’ira, che presentò alla regina e che in una foto del 1898 appare con lui, insieme ad altre persone, sul “pallone frenato”, all’Esposizione generale italiana di Torino[3], per cui scrisse parole rimaste famose, nel 1890, per la prefazione del primo volume di versi di lei, era davvero particolare, una vera dea della giovinezza, capace di illudere Giosuè e di tenerlo come sospeso nel tempo. Tutto questo malgrado le allusioni e i sorrisetti dell’ambiente letterario.

Negli anni Cinquanta, di fronte alla pubblicazione del lavoro del Pancrazi (che aveva scorto anche nelle “Bionde Valchirie” dell’attacco dell’elegia scritta per Elisabetta di Baviera “un baleno almeno di Annie”[4]) e dei volumi dell’epistolario carducciano in cui è contenuto quanto resta della corrispondenza del Vate, si arrivò anche a porre sotto il segno di Annie un po’ tutta l’ultima produzione carducciana, con evidente esagerazione.

Ma non c’è dubbio, ragionando a freddo, che la provetta amazzone abbia avuto un suo ruolo fondamentale nell’Elegia, oltre che nella poesia omonima, Ad Annie, anch’essa in distici elegiaci, quasi un marchio d’autore per cantare di lei, con il suo incontro tra raffinatezza formale e semplicità di immagini, con quella simbiosi tra vita e letteratura che ritroviamo anche nel ciclo dei bozzetti alpini.

La bella Annie fa battere il suo “vecchio cuore” (v. 10) ed ha dei grandi occhi “glauchi ed azzurri” (v. 2). Ha qualcosa della fata, ma anche della ninfa, e tra le poesie disperse c’è un’altra composizione che porta lo stesso titolo, sempre in distici elegiaci, con la data del 30 marzo 1890, in cui le ore, personificate, dicono all’”ora felice” (v. 1) nella quale Annie è diventata la padrona dei pensieri del poeta: “In qual vita di prima, tra quali incantevoli elisi/ noi la vedemmo ninfa con la gran cetra d’oro?-” (vv. 5-6).

Annie, risponde quella, “è la forza della bellezza nuova,/ che in fantasimi muta, sorridenti, dolenti, spasmanti,/ il vero appreso con fremito de l’anima.-” (vv. 8-10).

Sono lontane suggestioni, vaghe anticipazioni della futura Elegia, maturate sulla scorta della recente conoscenza della Vivanti.

Una storia che invece nel 1898 conosce il suo momento opposto, dopo il periodo più intenso, rappresentato dalla parentesi che va dal 27 luglio al 18 agosto, quando Carducci, Annie, la figlia Vivien e la governante si ritrovano insieme in montagna.

Nell’epistolario si conserva la lettera del 29 luglio, da Gressoney, a Luigi Bonati, in cui Giosuè ricorda che con lui “C’è anche la signora Annie. E contiamo di trattenerci quindici giorni.[…] Non temere, non ci sono noiosi né gente stupida”[5]. Il 10 agosto dal Solerti vuole conoscere delle notizie relative alla commedia di Annie La rosa azzurra, il giorno dopo scrive al marito della donna, giudicando in termini molto positivi l’ingegno di lei, ma le lettere più significative, e non a caso ricordate dai vari interpreti dell’idillio alpino, sono quelle successive, all’indomani della partenza della Vivanti.

Il 19 agosto da Madesimo parte una patetica lettera che termina con questo capoverso: “Qui tutti ricordano te, i luoghi, le persone, le bestie; e tra queste io sopra tutte. E sto male, e son pieno di malinconia, e di noia, e vo a letto. E aspetto tue nuove. Io sono per te qual tu sai e qual fui sempre”[6].

L’altra, poi, datata 21 agosto, è davvero, come nota il Pancrazi, “la sua lettera più ispirata”[7], scritta da un Giosuè rimasto solo, “ad avvezzarmi a invecchiare e morire”[8]; essa è ben più di un documento dell’animo del poeta, visto che contiene una lampante anticipazione di una parte ragguardevole dell’Elegia del monte Spluga: “Su per la valle, le fate e le ninfe, dalle foreste, dai prati, dalle cascate, dalle cime vaporose, chiedevano- Orco, che hai fatto di nostra sorella? L’hai tu divorata? – No, temibili fate, no, soavi ninfe, lo giuro. Ella è volata via dalla mia presenza, ma è tutta viva nella mia vita. Ed io me ne vo per il mondo con la mia grande malinconia, con la imagine sua negli occhi che mi arde, con la sua voce nel cuore che mi ammalia. Ecco: voi tutti mi parete, e siete, lei sola”[9].

Se pensiamo in particolare ai versi 17-29, il brano della lettera potrebbe benissimo fungere da traccia in prosa, vista la stretta somiglianza, come accadeva di scrivere al Vate (e noi abbiamo ricordato, nel nostro studio, quelle de L’ostessa di Gaby e di Esequie della guida E. R.).

E’ un mirabile squarcio poetico, un’accensione sentimentale, nata dal dolore dell’assenza di Annie, che spicca ancor più perché incastonata tra più concrete preoccupazioni, soprattutto di tipo economico.

Pochi giorni dopo il Nostro inizierà l’Elegia, preceduta, però, dalla limpida pagina di Sant’Abbondio, il che testimonia anche della sua capacità di sdoppiarsi, del suo riuscire a contemplare la placida serenità del giorno della festa patronale di Madesimo, dando nello stesso tempo sfogo al suo animo ferito nella più ampia lirica del monte Spluga.

In entrambi i casi, della vera poesia fluisce dalla sua penna, fornendo a noi posteri anche una conferma sul suo modo di comporre.

II- LE NINFE E LE FATE

Sant’Abbondio sarà inviato insieme con la pagina più luminosa, L’ostessa di Gaby, al fido Severino, come sappiamo, con la promessa, non mantenuta, di inviargli l’ultimo idillio, quello di cui ci stiamo occupando, che il 5 settembre necessitava ancora di cure: “E se tu sarai buono, un’altra volta ti manderò l’elegia delle fate o delle ninfe o sì vero del monte Spluga, o se vuoi degli scoiattoli e delle marmotte. Non mai il romantico fu così classico”[10]. In realtà (si veda il capitolo I,2), il Ferrari leggerà i distici direttamente nel fascicolo della “Nuova Antologia”.

L’autore sottolinea, oltre al monte ricordato nel titolo definitivo, la presenza di due coppie decisamente diverse, l’una formata da esseri fantastici, l’altra da animaletti, che saliranno in primo piano quando svanirà l’illusione iniziale. Se questi ultimi non erano mai comparsi nella poesia carducciana, ma anche in gran parte di quella precedente, rappresentando un’interessante novità sulla quale ritorneremo nell’analisi dell’idillio, ninfe e fate erano invece già presenti in opere anteriori, e per questa strada ci riesce più agevole incamminarci per cogliere i vari nessi dell’Elegia del monte Spluga con la restante produzione carducciana.

Le ninfe, come richiamo mitologico, compaiono già nella prima raccolta poetica, Juvenilia, ma è nella seconda delle Primavere elleniche, quella Dorica, e in Alle fonti del Clitumno che assumono un particolare rilievo, diventando organiche e funzionali alla polemica carducciana contro il cristianesimo, a favore di un paganesimo ritenuto più virile e in armonia con la natura. Si tratta di liriche risalenti agli anni Settanta.

Nella prima, Carducci ricorda le “Driadi bionde” (v. 46) e le Oreadi, ossia le ninfe dei boschi e quelle dei monti (“Ecco danzan le Driadi, e- Qual etade-/ Chieggon le Oreadi- ti portò sì bella?/ Da quali vieni ignote a noi contrade,/ Dolce sorella?”, vv. 61-64), che rappresentano delle presenze positive e ritorneranno con questo valore nell’estravagante Ad Annie, già considerata.

Gli dei della Grecia sono ovunque, pronti a risvegliarsi, “…ne’ materni/ Tronchi e ne’ fiori, sopra i monti i fiumi/ I mari eterni” (vv. 50-52), e le ninfe, divinità minori che simboleggiano le forze vitali della natura, appaiono classicamente e tradizionalmente divise a seconda dei luoghi in cui vivono.

In seguito, Carducci si soffermerà sulle Naiadi, che popolano fonti e fiumi, immaginandole attirate dal canto dei cigni e di rara bellezza (“Su l’acque i fianchi tremolan d’argento/ Come la luna”, vv. 91-92).

Sono, insomma, le figure mitologiche che ricorrono all’inizio dell’Elegia del monte Spluga e che Carducci riprende in Alla fonti del Clitumno, come simbolo di un’età migliore distrutta dai cristiani, nemici della vita, ma che perdura sotto forma di auspicio per il futuro.

Queste ninfe, realmente esistite, si incontrano tra di loro, felici, tranquille e indisturbate : “Emergean lunghe ne’ fluenti veli/ naiadi azzurre, e per la cheta sera/ chiamavan alto le sorelle brune/ da le montagne,/ e danze sotto l’imminente luna/ guidavan, liete ricantando in coro/…” (vv. 93-98).

La distanza tra le abitatrici delle acque e quelle dei monti è annullata, creando una rete di mobili figure, che anticipa il loro dinamismo nell’idillio alpino.

Anche queste creature scompaiono tristemente, dirigendosi in varie direzioni (“Fuggîr le ninfe a piangere ne’ fiumi/ occulte e dentro i cortici materni,/ od ululando dileguaron come/ nuvole a i monti”, vv. 117-120); nell’Elegia del monte Spluga, tuttavia, esse “sparver…in aria” (v. 32), in contrapposizione con le fate, con le quali dividono la scena.

Possiamo aggiungere che Carducci si ricorderà in qualche modo anche di quel senso di silenzio, di desolazione, di abbandono, presente nella lirica delle Odi barbare (“Tutto ora tace, o vedovo Clitumno,/ Tutto…”, vv. 105-106).

Procedendo nel tempo, negli anni Ottanta è d’uopo soffermarsi sull’eclettismo di un’altra barbara, Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley, che sviluppa il tema dell’accostamento, in una mitica isola dei beati, dei poeti e degli eroi, di personaggi appartenenti ad epoche e civiltà diverse, uniti dalla forza della fantasia dell’autore, a partire dall’incontro tra il germanico Sigfrido e il greco Achille.

La visione della poesia lega, così, Orlando ed Ettore, Elena e Isotta, con un abbandono al gusto della singolare unione e della riuscita e raffinata descrizione. Tutte le diversità si annullano, in questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio, sostenuto dall’ampio respiro del distico elegiaco, utilizzato ancora una volta.

Tenendo presente questa poesia non potrà meravigliarci l’accostamento operato nell’Elegia del monte Spluga tra fate e ninfe.

L’anno dopo la stesura di Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley, quindi nel 1885, Carducci scrive In Carnia, dove riprendendo, com’è noto, uno scritto della friulana Percoto, descrive l’incontro tra le fate germaniche e quelle carniche, che tutte insieme prendono a danzare allegramente. Il “coro” di ninfe di Alle fonti del Clitumno ora si trasforma in uno di fate, con evidenti somiglianze.

L’idea, comunque, della vicinanza del mondo germanico, ritorna nel Carducci, appassionato lettore e traduttore di Heine, in un contesto montano molto interessante per noi, come evidenziato nel primo capitolo, tra alberi, fiumi e descrizioni naturalistiche.

Nel finale, come già per le ninfe della barbara, si lamenta l’assenza delle fate, che lasciano uno strascico di amarezza e di dolore, anche se vengono meno gli evidenziati riferimenti polemici.

Le presenze fantastiche di In Carnia sono descritte in modo alquanto diverso nell’Elegia, dove presentano una fissità e una temibilità che richiamano le potenti e inesorabili Parche della mitologia.

La galleria delle fate carducciane, signore della magia e ambivalenti, sospese tra le fate comunemente intese, quindi buone, e le streghe, come spesso nelle letterature nordiche (e come del resto in In Carnia), accentua talvolta il loro carattere malefico.

In Ninna nanna di Carlo V, in particolare, l’identificazione con le Parche, avverse, è trasparente (“Di maligna caligine velate/ Intorno a lui si volgono tre fate,/ E del mal di tre secoli beate/ Tessono intorno a lui questo cantare”, vv. 9-12), anche se le figure portano il nome di Furia, Vertigine e Pazzia.

Decisamente ostili sono anche le “vecchie/ fate istriane” (vv. 47-48), accostate nella barbara Miramar ai “morti veneti” (v. 48). Qualcosa di stregato, inoltre, si scorge chiaramente nella descrizione di Castiglioncello, in Una sera di San Pietro, che “in alto fra mucchi di querce ridea/ da le vetrate un folle vermiglio sogghigno di fata” (vv. 4-5).

Al contrario, le stesse fate si legano all’immagine di una sublime illusione, capace di infondere felicità all’uomo, per quanto rifiutata dall’io poetante, in Ho il consiglio a dispetto (“T’apran le fate/ Il giardin de l’incanto, e la beltate/ I suoi sorrisi. Il mondo anche ha diletti”, vv. 6-8); mentre in Cadore, cronologicamente più vicino, le Marmarole al tramonto sembrano “palagio di sogni,/ eliso di spiriti e fate” (vv. 39-40).

Immagini terribili e dolcemente fantastiche, dunque, ruotano intorno al ricordo delle fate, che nell’Elegia del monte Spluga appaiono potenti e sdegnate, incutendo paura, ormai ben diverse dalle ninfe, rimaste nell’opera di Rime e ritmi “soavi” (v. 21), così come quelle descritte in Alle fonti del Clitumno.

L’uso più dolce ed intenso, probabilmente, in cui vengono amplificati tutti i valori positivi del termine, rinvia, suggestivamente, alla Vivanti, nel finale di Ad Annie, presentata con i suoi “grandi occhi di fata” (v. 11), dalla dolce e benigna magia.

Nell’Elegia la donna sarà ben di più che una fata, sarà la fonte dell’intera visione, colei che fa ruotare tutto intorno a sé e di cui si piange l’assenza.

L’ultimo lavoro da considerare, prima di arrivare al 1898, è rappresentato dai frammenti di In montagna, che mostrano un chiaro ricordo della Loreley, nella prima parte, per quanto non citata, la stessa che tornerà con tanto risalto nella barbara dello Spluga, affiancandosi a ninfe e fate. Valgimigli ha giustamente notato: “Qualche cosa della Lorelei del Reno, della Lorelei fluviale, della Nereide dagli occhi glauchi e azzurri, forse già era nato nella estate del 1890 quando il Carducci, dopo l’incontro della Spezia, era andato a Madesimo”[11].

La protagonista di una bellissima lirica di Heine, ancor oggi famosa, la mitica sirena germanica, nata dalla penna del Brentano, in una ballata del 1802, e poi ripresa a catena da vari autori romantici, che attirava i naviganti presso la sua rupe sul Reno, facendoli naufragare, era molto nota a tutti i livelli, grazie anche al contributo di vari musicisti, che ne musicarono la storia.

In Italia, nel febbraio del 1890, la leggenda della Loreley aveva ispirato l’opera lirica di Alfredo Catalani, su libretto di D’Ormeville e Zanardini, rappresentata al Regio di Torino, e Carducci forse ne trasse un nuovo stimolo a scrivere una lirica, datata 18 agosto 1890, che resta però allo stato di frammento ed inizia con questi versi: “Tra i giovini abeti su ‘l giovine Reno/ Cantando la bella si venne a posar./ Su ‘l capo a la bella più il cielo sereno,/ La selva a’ suoi passi più florida appar”.

Oltre al fiume, rinviano all’ambito germanico anche gli gnomi, in precedenza assenti dai suoi versi, che vengono “da monti da valli da campi” (v. 5), quasi ninfe adattate al nuovo contesto, e le ondine, protagoniste della celebre danza, di cui si parla quando la composizione si interrompe.

I frammenti successivi, appena abbozzati, sembrano in qualche modo ricordare l’atteggiamento del poeta di fronte alle- fate (“Divotamente a quelle io mercé chiedo/ Di mia vilezza”) e la collocazione delle temibili figure (“La foresta dei pini/ E dei larici il bosco e degli abeti/ Parmi un tempio inanimato…”), ma non è agevole fare affermazioni certe.

Di sicuro, le fate, le ninfe e la Loreley, come si è visto, appartengono al suo mondo artistico, rientrano nel suo repertorio di opere e di suggestioni poetiche, al quale Carducci attingerà, con una sostanziale coerenza con se stesso (e l’affermazione non va certo presa in senso negativo), quando avvertirà il dolore per la partenza di Annie e la sua penna riuscirà a stendere i venti distici che formano l’elegia.

E a questo stesso mondo farà ricorso, qualche giorno dopo, anche per comporre Alle Valchirie, quasi una tarda ripresa di Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley, un nuovo incontro tra epoche e personaggi diversi, tra le germaniche figure mitologiche care a Wagner, che fanno la loro prima comparsa nella sua poesia, e la limpida classicità del mondo greco.

Qui è l’approdo auspicato all’imperatrice d’Austria appena assassinata, ma anche della sua produzione artistica, che però non aggiunge nulla alla vetta poetica dell’Elegia del monte Spluga, da accostare solo, malgrado la grande differenza, ai due piccoli gioielli di Mezzogiorno alpino e de L’ostessa di Gaby (una barbara, quest’ultima, con cui ha comunque in comune il metro).

III- LA COMPOSIZIONE

Giosuè prende a lavorare all’Elegia il primo settembre 1898 e dall’esame del materiale conservato nella Biblioteca carducciana[12], nonché dalle meticolose annotazioni poste in calce ai fogli, secondo la sua inveterata consuetudine, possiamo seguire le varie fasi della composizione.

In quel giorno, lo stesso nel quale invia la lettera al Menghini in cui ricorda l’impegno con Maggiorino Ferraris, il Nostro ricopia il testo di Sant’Abbondio, come abbiamo già evidenziato, e stende i primi dodici versi dell’Elegia, apponendo questa indicazione: “Madesimo, 1 sett., in 25 minuti dopo le 11”.

Il verso iniziale non presenta cancellature e suona così: “Nubi non eran, non forme d’aer mobile o piante” (il che attesta che l’idea portante del quadro d’attacco è ben delineata nella sua mente). Si tratta di ninfe e di dee, e la precisazione è già al secondo verso. Altrettanto presente, in seguito, è sin da ora la triplice anafora di e qual/quale, all’inizio dei distici, per descrivere le diverse figure mitologiche (vv. 3-5-7), mentre la Loreley è “Sola”, seduta sul suo masso di quarzo, in cima a un gran masso di quarzo, come fosse in “trono”, ed è intenta a pettinarsi, come nella redazione definitiva. Il ricordo del passo heiniano, dunque, è già operante.

Più tormentata appare la stesura della seconda scena, incentrata sulle fate, che occupa il poeta il giorno successivo, ma anche il tre settembre, tutto intento a trovare la forma più efficace per rappresentare il loro aspetto e per rendere la loro ostilità.

Le parole che pronunciano sono rifatte più volte, evidenziando l’appellativo di “Orco umano”, che sale da “piani” che nella prima stesura fumano “D’odio e tedio”, all’inizio del verso 18. Non manca, inoltre, tra le varianti, un’esasperazione della caratterizzazione dell’Orco, accusato di aver “divorata ne la rabida fame” la sorella di cui si piange la scomparsa, un’espressione di ascendenza dantesca che poi scompare rapidamente, ed a giusta ragione.

Dopo averci lavorato il due, il poeta ricopia il giorno successivo i versi dal 13 al 20, ponendo anche l’ora, “11 a.m.”, per poi continuare la composizione dell’Elegia, aggiungendovi i versi 21-30, quelli più commossi e sentimentali.

Proprio nel verso 21 appaiono modificati gli aggettivi di fate e ninfe. Le prime passano da “terribili” al meno forte “temibili”, le seconde dal più banale “dolci” a “soavi”; in questo modo, però, particolare rimarchevole, il poeta ripristina di fatto la lezione contenuta nella lettera del 21 agosto.

Gli ultimi cinque distici, infine, sono scritti da Giosuè il 4 settembre, con non poco lavoro, ma il risultato doveva ampiamente giustificare la ricerca della forma più soddisfacente.

Gli scoiattoli hanno in un primo momento una caratterizzazione cromatica (il pentametro suona: “Danzavan su gli abeti li scoiattoli grigi”), ma sono sempre accostati alle marmotte (“Fischiavan le marmotte sporgendo lor piccoli musi/ Da le tane terragne”), con una sottolineatura della diversa posizione degli animaletti, gli uni in alto, le altre a terra (“terragne” è di dantesca memoria e non molto adatto al contesto).

Quanto all’aconito, l’attenzione al suo colore non c’è nella prima stesura, datata 4 settembre, alle ore 9, ma compare nella correzione datata “ore 11-12 a.m.” dello stesso giorno, “Aconito,/ Perfido azzurro fiore, veste la trista riva” (vv. 39-40), con l’aggettivo “trista” sostituito nello stesso testo da “grigia”, il che rappresenta un duraturo guadagno poetico, contrapponendo lo squallore all’appariscente e pericolosa bellezza del fiore.

Notiamo ancora che l’indefinito “fiume” che nasce dai pigri stagni del finale in un primo momento era indicato in modo specifico con il Liro, poi opportunamente diventa anonimo in un paesaggio denso di particolari valenze simboliche.

Nel complesso, dal materiale contenuto nell’inserto della biblioteca carducciana, si deduce che la fase compositiva si protrae dal primo al quarto giorno di settembre, a Madesimo, dove Carducci, come sappiamo, si trovava in villeggiatura.

Quando il Vate scrive al diletto Ferrari le parole che già conosciamo, mancava una revisione complessiva, che viene effettuata il giorno dopo. Egli aggiungerà alla fine di questa operazione tali parole: “Finita questa prima correzione, 6 settembre, ore 12 e ½ a. merid.”.

Questa stessa data si trova anche sulla copertina dell’inserto ed ha una sua ragione di essere, ma non è l’unica utilizzata dal poeta. Nell’inserto, infatti, c’è anche una redazione successiva a quella del 6, che porta l’indicazione “Madesimo, 1-4 sett. 1898”, mentre in calce al testo apparso nel fascicolo della “Nuova Antologia” si legge “Spluga, 1-4 settembre”.

Con quest’ultima dicitura, il poeta vuole evidenziare il rilievo che lo Spluga ha avuto nella nascita della poesia, come del resto ribadisce anche il titolo; l’Elegia, comunque, viene scritta a Madesimo, nei giorni di cui abbiamo parlato: stesa dal primo al quattro settembre, corretta il sei, viene poi ritoccata per il fascicolo della più importante rivista italiana, dal quale passa, senza modifiche, nel testo zanichelliano di Rime e ritmi.

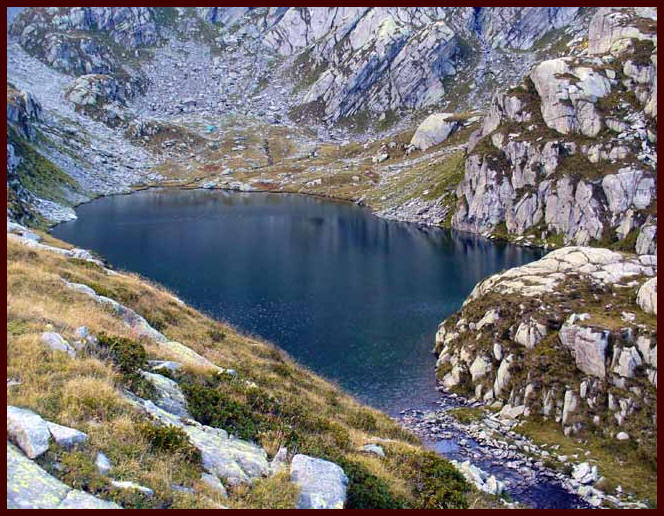

Lago del Monte Spluga

IV- IL SORRISO DEL SOLE

La poesia si apre con una affermazione netta, con la quale l’autore vuole preliminarmente ricordare che le figure da lui descritte non sono state il frutto di un’illusione, di una sorta di miraggio alpino, bensì si è trattato di vere presenze.

Dopo l’improvvisa scomparsa delle ninfe e delle fate, per lasciare spazio al brullo paesaggio montano, il poeta, che si propone di far rivivere la scena, sembra voler prevenire un’obiezione che egli stesso si fa, prima degli altri.

Per questo motivo è così deciso nel distico iniziale: no, egli non ha affatto sognato. O, meglio, in concreto, la visione che egli ha avuto è sì illusoria, ma deriva da un vero dolore, quello determinato dalla scomparsa di Annie, che ha segnato la sua esperienza, lasciandogli il senso della solitudine.

Il distico d’attacco, dunque, appare ambivalente e felicissimo, portando ex abrupto il lettore nel particolare e complesso mondo dell’elegia. Le negazioni scandiscono l’intero primo verso (“No, forme non erano d’aer colorato né piante”), dall’inizio, con quel “No” fortissimo e seguito dalla virgola, in poi.

Carducci ripete il verbo “eran”, creando un senso di sospensione, di attesa, che rafforza la risposta; dunque, “forme non eran”, bensì “ninfe eran tutte e dee”. L’affermazione, così, acquista ulteriore forza, isolata com’è dall’uso dei due punti e posta alla fine del distico.

Il poeta scarta due diverse ipotesi, sia che si tratti di realtà inesistenti, di “forme d’aer colorato”, ossia di parvenze illusorie, determinate dal capriccioso risplendere dei raggi del sole, sia che si tratti di cose tangibili, materiali, come le “piante/ garrule e mosse al vento”, che, come le prime, si trasformano passando attraverso l’accesa fantasia dell’io poetante.

Le due immagini sono vivaci e piene di movimento, legandosi bene a quelle dei distici successivi.

Il termine “forme” ritorna, al singolare, al verso 23, in riferimento ad Annie (“Ma la sua forma vive…”), ed avrà ancora una maggiore forza, sottolineando che la donna è sempre presente nei pensieri del poeta, è potentemente viva, anche se il suo corpo è così dolorosamente lontano.

Il vocabolo, nelle sue accezioni, ricorre spesso in Carducci e noi possiamo ricordare, nelle Odi barbare, Il liuto e la lira (“e un coro e un canto di forme aeree,/ quali già vide l’Allighier movere/ ne’ giri d’armonica stanza,/ cinge l’italica Margherita”, vv. 9-12; “Tali, o Signora, forme e fantasimi/ a voi d’intorno cantando volano/ dal vago liuto”, vv. 61-63) e Per le nozze di mia figlia (qui il riferimento è alla Camena, ossia alla poesia carducciana: “Ripensa i giorni quando tu parvola/ coglievi fiori sotto le acacie,/ ed ella reggendoti a mano/ fantasimi e forme spiava in cielo", vv. 17-20).

Più insolito è in Carducci l’aggettivo “colorato”, con la sua vivida indeterminatezza. Quanto alle “piante/ garrule e mosse al vento”, ossia che si muovono stormendo, mormorando, notiamo che il primo aggettivo è ben evidenziato dalla posizione, mentre per il resto il nesso più significativo è senza dubbio con la coeva Sant’Abbondio (“Sale da i casolari il fumo ondante/ Bianco e turchino fra le piante mosse/ Da lieve aura”, vv. 5-7).

Dopo l’iniziale affermazione, dunque, si passa alla descrizione, che si distende nei distici successivi. Quelli che vanno dai versi 3 a 8 sono strettamente uniti, legati come sono dall’anafora “e quale/ e qual”.

Il primo distico è quello più ricco di echi classici, con una similitudine che rinvia in modo esplicito all’Iliade omerica. Carducci introduce la visione di una fantastica creatura delle acque che sale in alto, accostandola a Teti quando emerse dalle profondità del mare per recarsi da Zeus, per chiedergli di aiutare il figlio Achille. Siamo nel primo libro del poema (vv. 495-97) e la madre si appresta a implorare il signore dell’Olimpo di favorire i troiani finché i greci, pentiti, non onorino suo figlio, privato della schiava Briseide e offeso.

Nel terzo verso dell’Elegia non è difficile riconoscere anche il ricordo del già citato passo di Alle fonti del Clitumno (si veda il par. II), ai versi 93-98, dove troviamo le “naiadi azzurre” che si incontrano con le oreadi, intrecciando danze. E’ un movimento festoso, dunque, malgrado il paragone omerico, e del resto sappiamo che le ninfe sono “soavi”, come Giosuè ricorderà al verso 21.

Con il letterario “iva”, ossia andava, il Vate accentua l’effetto del movimento, prolungandolo con efficacia, come troviamo anche in seguito (“lunga/ la chioma iva per l’alpe”, vv. 11-12). I due aggettivi, invece, aggiungono una nota di capricciosa e graziosa allegria, oltre che di dinamismo (“volubile”, che si sposta di qua e di là, libera e leggera), ed una nota di festoso cromatismo (“cerula”).

Il colore azzurro, che nel finale caratterizzerà il “perfido fiore” dell’aconito, con ben diversi effetti, è determinato da quello delle acque (anche in Sirmione le ninfe del lago sono dette “cerule vergini”, v. 44) ed è quello che più si associa a dolci sensazioni e visioni naturali, visto che è stato creato per la gioia degli occhi, secondo quanto comunemente si dice; il suo valore non sfuggiva al poeta, che nel distico successivo ricorderà la tinta “rosea” (v. 6), altrettanto positiva. Mentre agli estremi delle due tinte definite, quasi a formare un chiasmo, Carducci pone gli indeterminati “aer colorato” e “ghiacci diasprati”, del primo e del quarto distico, dal vago effetto cromatico. Ne deriva l’idea di una curata armonia coloristica.

Il verso 4, nel manoscritto datato “Madesimo, 1-4 settembre”, suonava “Teti velata emerse da l’Egeo verso Giove”, ma “verso” viene cassato e al suo posto si legge il meno prosaico “grande a“. Nella redazione definitiva, poi, Teti lascia spazio in apertura all’aggettivo “velata” (da confrontare con i “fluenti veli” delle azzurre naiadi di Alle fonti del Clitumno, v. 93), finendo dopo il verbo, in terza posizione, con un guadagno artistico.

Quanto ai richiami classici, ricordiamo almeno la “cerula… Thetis” di un passo tibulliano (“vecta est frenato cerula pisce Thetis”, Elegiae, I, 5, v. 46).

Nel secondo distico assistiamo ad una metamorfosi, di pretta ascendenza classica, che segna la nascita delle driadi. Anche in questo caso dobbiamo riprendere una lirica già citata del poeta, la seconda delle Primavere elleniche, quella Dorica, dove egli dice alla sua donna “Io per te sveglierò da i colli aprichi/ Le Driadi bionde sovra il piè leggero” (vv. 45-46), le ninfe che “dormon ne’ materni/ Tronchi” (vv. 50-51), colte nella loro danza al verso 61.

La driade nell’Elegia più che bionda è soprattutto “rosea” (si noti anche la posizione, all’inizio del verso 6), in un distico che è un vero e proprio concentrato di energia e di dinamismo. La figura mitologica “balzava”, usciva fuori con forza, repentinamente (in A un heiniano d’Italia, a proposito dell’amato poeta tedesco, Carducci scrive che “L’ombra del suo pensiero, ombra di morte,/ Da i suon balzava fuora”, vv. 9-10), dalla “palpitante scorza de’ pini” (v. 5), dalla corteccia degli alberi, agitati dalla nuova vita, vibranti per la metamorfosi in atto.

Una volta nate, poi, le belle driadi abbandonano, distendono (“donando”; anche questo è un verbo di movimento, come si nota) la leggera (“agil”), folta (“florida”) chioma al vento, secondo un’immagine classica, cara a Virgilio, ma anche a Petrarca, per ricordare i principali nomi.

I capelli delle driadi non hanno colore, come nel citato passo della seconda delle Primavere elleniche, ma va ricordato che il termine “chioma” ritornerà qualche verso dopo, per ben due volte, a proposito della Loreley, e il colore e la lunghezza saranno la nota caratterizzante, variando opportunamente le peculiarità dei capelli della driade, senza sovrapposizioni.

Quanto alle oreadi, le ninfe dei monti, abili danzatrici, che nella Primavera dorica esaltano la bellezza di Lina, ora vengono colte in un modo più particolare. Una ninfa “da la cintura d’in cima a’ ghiacci dïasprati/ sciogliea, nastri d’argento, le cascatelle allegre” (vv. 7-8).

Come riassume il Saccenti, “l’immagine richiama Heine e sfuma la sua caratterizzazione classica nelle suggestioni alpine e nordiche”[13], anticipando, così, anche la successiva comparsa della sirena germanica. A tal proposito, non si può non ricordare un passo di Annie Vivanti, per quanto riferito a Gressoney, citato da vari commentatori; esso è tratto dallo scritto L’apollinea fiera ed è riportato dal Pancrazi nel suo lavoro:

Sull’altopiano della Trinité una sera si fermò a guardare le cascatelle che tutt’intorno dall’alto delle rocce scaturivano scintillanti, incendiate dallo splendore del tramonto.

“Guarda l’oro sull’acqua” mi disse.

Obbedii. “Non è acqua” osservai (a Carducci dicevo tutte le fanciullaggini che mi venivano in mente): “lassù in alto stanno sdraiate le fate, e lasciano pendere lungo le rocce i loro capelli sciolti”.

“Sarà così” disse Carducci contemplando le cascate increspate e rutilanti e facendosi schermo agli occhi colla mano. “Sarà precisamente così. Lo dirò anch’io”.

(E difatti lo disse più tardi in una lettera a me. Quella lettera è ristampata nelle sue Opere col titolo Elegia del Monte Spluga)[14].

E’ difficile dire quanto di vero ci sia in questo passo di Annie, apparso a distanza di vari anni dai fatti, derivato forse da un lontano ricordo adattato alla necessità di rimarcare quanto più possibile il proprio ruolo nell’esistenza di Giosuè, senza distinguere troppo tra Madesimo e Gressoney. Quale che sia la verità, il nesso è evidente, pur se le fate lasciano spazio alle oreadi e “l’oro” all’”argento”.

I capelli dell’oreade scendono dalla cintura e fantasticamente si trasformano nelle briose cascate che movimentano il paesaggio alpino. Ancora un momento di trasfigurazione della realtà, pertanto, in cui viene descritta un’altra classe di ninfe, vista in uno sfavillio di colori.

I ghiacciai colpiti dal sole hanno vari riflessi, producono diverse tinte, come fossero di diaspro, una roccia molto dura e dai colori vivaci, che in letteratura ricorre più volte, soprattutto per la sua durezza, anche in senso figurato, come il cuore di diaspro delle rime tassesche.

In riferimento ai riflessi e ai colori, Carducci, in Alle fonti del Clitumno, descrivendo la controversa, quanto all’interpretazione, “foresta/ breve” (vv. 81-82), nota con una raffinatezza per certi versi barocca che “il diaspro/ par che si mischi in flessuosi amori/ con l’ametista” (vv. 82-84). Anche questo precedente, in fondo, è una spia del fatto che il poeta nel 1898 pensasse spesso a questa importante e un tempo celebrata barbara.

Il movimento di questo distico va dall’alto verso il basso, all’opposto di quello della ninfa delle acque, e un ruolo importante ha il verbo “sciogliea”, ossia liberava, lasciando scorrere, le “cascatelle allegre”, che richiamano subito quelle di un altro idillio alpino, L’ostessa di Gaby (“stormiscono le cascatelle”, v. 3), dove grazie al verbo prevale nettamente la sensazione uditiva.

Nell’Elegia, in quell’aggettivo si nota come la gioia del riversarsi delle acque dall’alto, senza freni, felice simbolo del dinamismo naturale, con il loro ripido corso. Da notare l’assonanza che unisce il nesso nome-aggettivo, oltre alla nota eufonica rappresentata dalla laterale di grado forte (cascatelle-allegre).

Il verso 8, nel complesso, delinea un’immagine che colpisce l’orecchio e gli occhi, perché le acque producono un bel suono, ma formano anche dei suggestivi e capricciosi “nastri d’argento”, che catturano l’attenzione. Troviamo ancora una pienezza di vita, dunque.

Se le ninfe sono di qua e di là, numerose, se le fate, altrettanto numerose, appariranno però riunite in un “tempio” (v. 13), la Loreley è solitaria e appartata, e questa sua connotazione è immediatamente rimarcata.

Essa è “Sola”, come si legge all’inizio del verso 9, ed è “in disparte”, com’è evidenziato nella stessa posizione d’apertura del successivo pentametro. Ma non è tutto: la Loreley è “pellegrina”, dunque è straniera, non è una creatura di queste zone ed è destinata ad andarsene.

La Loreley non è Annie, ma ne è come la trasposizione fantastica, un doppio che prefigura la sua presenza-assenza nella poesia.

Ora il poeta si limita a contemplare la bellezza della sirena, senza procedere troppo oltre, disegnando un momento di dolce contemplazione estetica, seppur non privo di risvolti inquietanti, pensando al mito della ninfa germanica; sarà in seguito, comunque, nella scena delle fate, che la bellezza di Annie si legherà all’illusione, al dolore per la sua assenza e alla greve solitudine finale. E sarà la vita l’unica colpevole di aver ingannato l’io poetante, non la donna, che al contrario ha portato un raggio di primavera nel suo autunno.

La Loreley è straniera perché il suo regno è altrove (in Alla città di Ferrara, nella stessa raccolta dell’Elegia, ricordiamo “le Muse pellegrine arrivanti”, v. 2), sull’alta rupe del Reno, dove il fiume provenendo da Bacharach piega in direzione di Sankt Goar; con il suo canto essa attrae i marinai, portandoli a sbattere contro gli scogli, simbolo trasparente della potenza dei sensi, che ottenebra la ragione.

Come Annie, inoltre, è destinata a lasciare i luoghi in cui compare alla fantasia del poeta, è altrettanto “pellegrina”, e se la rupe del Reno non è in fondo lontana dallo Spluga, Carducci pensava alla giovane donna partita per ritornare dal “selvaggio”, ossia dal marito John, negli Stati Uniti, a New York, lasciandolo solo con il peso dei suoi anni.

La stessa Annie ha scritto di Giosuè che “la sua canzone prediletta era la Loreley, nella sua semplice cantilena popolare”[15], un motivo che aveva chiesto di cantare prima alla Vivanti, poi alla piccola Vivien, la violinista prodigio, nell’ultimo, commosso incontro del 1902, carico di funesti presagi.

La sirena non è sulla sua solita rupe, ma appare in ogni caso su di “un gran masso di quarzo brillante al meriggio” (v. 9), in un trionfo di luce. Che si tratti della Loreley di Heine, l’amatissimo poeta tedesco amante della libertà e nemico dell’ipocrisia e dell’oscurantismo, tradotto e studiato da Giosuè con passione, nel corso degli anni, viene ancor più chiaramente ricordato nel distico successivo, “solcavi l’aurea chioma con l’aureo pettine, lunga/ la chioma iva per l’alpe, vi ridea dentro il sole”, che tutti i commentatori hanno ricollegato alla seconda delle poesie del Ritorno del Libro dei canti e che ne costituisce, nella prima parte, una sorta di citazione.

Si legge infatti in Heine: “il monte in vetta sfolgora/ nel sole che vien meno./ Lassù siede una vergine/ dalle beltà divine./ Gli aurei monili brillano,/ pettina l’aureo crine./ E tiene un aureo pettine, /e va cantando un canto/ d’una malia melodica/ d’ultrapossente incanto”[16].

Carducci preferisce l’ora in cui il sole è a picco, che ci fa venire in mente, per altri versi, Mezzogiorno alpino, isolando il gesto del pettinarsi della bionda sirena. Inoltre, come per le oreadi, nel verso 12 la chioma assume fantasticamente un suo particolare aspetto, sembra quasi distendersi per la montagna, (“l’alpe” è un termine ricorrente nel Vate, nel suo senso generico), sotto i raggi del sole che la illumina (abbiamo, d’altra parte, già evidenziato il valore di quell’”iva”, a proposito del verso 3).

Non più i “nastri d’argento” delle ninfe, ma l’oro puro dei capelli della Loreley, baciati dalla luce meridiana, con una nuova e altrettanto riuscita variazione cromatica, che ribadisce la cura posta nella stesura dell’Elegia.

L’enjambement di “lunga/ la chioma” rimarca nel migliore dei modi il senso dell’aggettivo, mentre nel pentametro notiamo la disposizione chiastica di soggetto e verbo.

V- IL TEMPIO E LA SCOMPARSA DELLA VISIONE

Dal sorriso del sole l’idillio alpino passa repentinamente al cupo “tempio” (v. 13), dove compaiono le fate, delle quali abbiamo già ricordato le differenti caratteristiche nelle opere carducciane.

Severe, austere, terribili, nell’idillio alpino rivelano il loro legame con le mitologiche Parche, incutendo paura nel poeta. Esse gli hanno affidato Annie, loro “sorella” (v. 19), e si apprestano a chiedere conto della sua assenza.

Carducci le fa apparire e scomparire improvvisamente, come nelle tante narrazioni che le vedono protagoniste, benché esse esistano stabilmente, e, come non di rado accade, le fa comparire nel più profondo della foresta, dove la magia e la fantasia possono trovare libero spazio.

Seguendo le suggestioni di certa letteratura nordica, egli calca la mano sulla distanza che esiste tra i luoghi scelti dalle ninfe (ma anche dalla Loreley) e quello in cui si trovano le funeree creature.

Il “tempio” è in concreto una parte del bosco particolarmente fitta, formata da larici, che crescono in montagna, per lo più oltre i 1000 metri, e sono caratteristici delle Alpi; essi sono simbolo di robustezza, ma anche di eleganza, sono alti fino a quaranta metri e appuntiti, con la loro chioma piramidale (“acuti”, v. 13), creando, nell’immagine in questione, come una cortina naturale, che rende difficile il passaggio del sole (di qui le “larghe ombre”, v. 13).

Nella galleria arborea del Carducci quest’albero era già presente (non però negli idilli alpini, dove predominano gli abeti, soprattutto, e i pini), e sempre legato al mondo nordico.

In Alla Louisa Grace Bartolini, nella raccolta Levia gravia, a proposito della profetessa dei Butteri, Velleda, Carducci scrive: “Tra l’erme ombre de’ larici,/ Da la luna e dal vento/ Rotte, la vergin pallida/ In nero vestimento/ Alta levossi, a gli omeri/ Lenta il crin biondo onde null’uom gioì” (vv. 55-60).

Ritroviamo, dunque, le “ombre”, seppur accompagnate da un diverso aggettivo, ma il mondo evocato è per molti versi lo stesso.

Nella terza delle Primavere elleniche, quella Alessandrina, poi, il larice è il simbolo di un mondo freddo e nordico, in questa similitudine, relativa alla donna del poeta, che gli si stringe, “Voluttuosa ne l’atto languido/ Tra i gotici archi, quale tra’ larici/ Gentil palma volgente/ Al nativo orïente” (vv. 13-16).

Possiamo dire, insomma, che il larice nella mente di Giosuè aveva una sua netta caratterizzazione, per cui è deliberata la sua presenza nell’Elegia del monte Spluga, nel momento in cui vuole introdurre l’atmosfera del mondo germanico.

In questo luogo venato di mistero, di arcaici e magici riti, come suggerisce lo stesso vocabolo “tempio”, legati ad antiche credenze pagane, contro le quali lottarono gli evangelizzatori, vari secoli or sono, le fate mostrano i loro occhi fiammeggianti, pieni di ostilità verso il poeta, che spiccano maggiormente sul bel pallore del volto (“ne la gemma de’ visi”; l’espressione è intesa in modo alquanto diverso, a seconda dei commenti, in ogni caso in essa sembrano rientrare sia l’idea della bellezza che del pallore).

Il gioco cromatico continua nel distico successivo, nel quale spicca la caratterizzazione delle fate-Parche, che sembrano divinità infernali. Esse portano uno scettro d’oro, ma hanno anche “serti di quercia al crine su le nere clamidi nero” (v. 15).

Le corone di quercia, tra l’altro, oltre che collegarsi al concetto di autorità, sono un simbolo funebre e i cristiani le scolpivano sulle tombe per riaffermare la speranza nella vita eterna[17].

Nero, d’altra parte, è il colore delle “clamidi”, cioè dei mantelli usati nel mondo classico, simile a quello dei capelli delle tenebrose figure descritte, con i quali i mantelli sembrano confondersi, formando un unico blocco di colore. La scelta è quanto mai coerente e si addice alla perfezione al luogo popolato di ombre prescelto dalle donne.

La tinta, inoltre, è antitetica a quella che prevale nella descrizione della bella Loreley, dall’”aurea chioma”. E’ possibile che proprio il verso 11, ripreso da Heine, come abbiamo visto, abbia suggerito a Giosuè di evidenziare, ripetendolo, l’aggettivo cromatico, nel verso 15 (è quello che in retorica si chiama poliptoto), sottolineandone ulteriormente il ruolo a livello sintattico, con un iperbato.

L’aggettivo “nero”, con la sua simbologia, si ritrova così staccato da “crine” alla fine dell’esametro, fermando l’attenzione del lettore, per poi venire a contrapporsi con la luminosità dello scettro, che è “d’oro”. Il verbo è unico, “avean”.

Ricordiamo, ancora, che il distico presenta in apertura dell’esametro e del pentametro due parole abbastanza simili quanto al suono, “serti” e “scettri”, unite da allitterazioni e assonanza. Altrettanto evidente, poi, alla fine del verso 16, è il risalto di quel “riguardavano me”, isolato grazie all’uso dei due punti.

Le cupe e minacciose figure non sono indifferenti e tranquille, come le ninfe, ma si rivolgono proprio all’io poetante (il peso dell’azione sembra come precipitare sul pronome personale), e lo guardano fissamente (da notare l’utilizzo del verbo intensivo).

Il prosieguo della poesia chiarirà subito, dopo aver creato un vivo senso di attesa, cosa vogliano le fate da Giosuè e chi cerchino.

La fantasia carducciana, dopo aver attinto al mondo classico e romantico, dopo aver costruito dei personaggi diversi tra loro, lascia ora spazio nell’Elegia del monte Spluga alla nota più individuale, al dolore dell’uomo privato della sua vivificante illusione.

L’importante passaggio viene preparato dai due distici in cui, in forma diretta, le fate chiedono conto dell’assenza della donna, che non vedono insieme a lui. Esse gli si rivolgono chiamandolo con durezza “Orco umano” (v. 17), definendolo un mostro malvagio, quale appunto è l’orco in tante narrazioni popolari, un perfido divoratore di persone.

E’ l’unico personaggio fantastico maschile che si ritrova nell’Elegia del monte Spluga, e anche il più moralmente negativo. Non compare mai in precedenza nel corpus poetico ufficiale di Giosuè e in questa sede lo spunto deriva dall’appellativo scherzoso utilizzato da Annie, come testimonia ampiamente il testo del Pancrazi, riportando delle lettere che si aprono con parole come “Caro Orco” e “Dolce Orco”.

Un soprannome che al Nostro piaceva molto e che nasceva dal suo noto carattere, da burbero buono, in questo caso, visto che per Annie non lesinò di intervenire come poteva per aiutarla a scalare le vette del successo.

Se il termine richiamava nella sua mente, con dolcezza, la figura della Vivanti, sulla bocca delle fate viene però usato in modo aspro e ostile; ma in fondo, rigettando le accuse, Giosuè non farà altro che riportare l’accezione di Orco al suo mondo interiore, alla sua esperienza umana, con un ben diverso significato, che a noi posteri per fortuna non sfugge.

Egli non è un nemico della bellezza e della grazia femminile, una persona insensibile e malvagia, bensì un uomo che nella figura di Annie aveva ritrovato quanto di buono e di dolce poteva offrirgli la vita, piangendone la scomparsa.

L’apostrofe iniziale viene completata dall’aggiunta “che sali da’ piani fumanti di tedio” (v. 17), alludendo alla vita delle città, poste in pianura, dove si svolge l’inutile e monotona esistenza delle persone, intesa in senso decisamente negativo. C’è una distanza, dunque, tra le creature fantastiche della montagna e gli uomini, esseri reali della pianura.

Quanto all’immagine, si può confrontare con I voti, in Juvenilia (“Oggi una pallida/ Nube di tedio e terra e ciel coprì”, vv. 77-78) e con Prologo, in Giambi ed Epodi (“Ululerò le lugubri memorie/ Che mi fasciano l’alma di dolore,/ Ululerò gl’insonni accidïosi/ Tedi che fuman da la guasta età”, vv. 17-20). Il termine tedio, com’è noto, ricorre spesso in Carducci, anche in opere celebri, come Alla stazione in un mattino d’autunno, oltre che in tanta letteratura ottocentesca.

Le fate rivelano la loro potenza ricordando che sono state loro a dargli Annie, dolcemente definita per i suoi occhi “color del mare” (e noi conosciamo l’importanza data a questo particolare fisico dal poeta), che evocano la bellezza della natura, all’opposto dell’immagine del verso precedente legata all’Orco.

Nell’ottavo sonetto del ciclo di Ça ira i “begli occhi del color del mare” (v. 12) appartengono alla principessa di Lamballe e stridono volutamente con il contesto cruento in cui sono inseriti.

Quanto alla forma “la ti demmo” del v. 18, essa è tipica del Duecento e si ritrova nel fiorentino antico, prima di lasciare progressivamente posto alla successione moderna, dall’ordine inverso (te la demmo). E’ una scelta di Carducci insieme raffinata e spontanea, viste le sue frequentazioni letterarie, che non stona nell’insieme e che ha un altro esempio nel verso 22, “ella è volata fuori de la veduta mia”, che ricorre in Petrarca (“poi volò fuor de la veduta mia”, Canzoniere, LXXXI, 7), e che Giosuè aveva usato già in A madamigella Maria L. (“O ne’ giorni tuoi mesti e lagrimanti/ Volata fuor de la veduta mia/ Quale risaliente angelo in pianti/ Dolce lume di ciel, bionda Maria”, vv. 1-4).

La donna della lirica di Rime nuove è in Francia ed è ora più felice del passato; ben più coinvolgente è il passo dell’Elegia, mentre ripensa alla persona amata, partita pochi giorni prima per la lontana America. Nella lettera del 21 agosto più modernamente il poeta scrive: “Ella è volata via dalla mia presenza”[18].

Annie è definita una “sorella” dalle fate (v. 19), che la contrappongono come si è visto all’”Orco umano”, e tale la ritiene anche il poeta, creatura divina, capace di operare effetti prodigiosi nel suo cuore; ma ora essa non c’è e il tema della solitudine fa la sua comparsa nell’Elegia, non come scelta dell’io poetante, secondo quanto lasciano intendere le fate, bensì, al contrario, come dolorosa necessità.

In armonia con l’apostrofe, le creature del “tempio” temono che egli l’abbia “divorata”, e il loro sguardo è costantemente rivolto verso di lui. La fine del verso 20, “E fise riguardavan pur me”, rafforza il concetto, riprendendo il verbo del verso 16 e anche il “me” finale, preceduto da un letterario “pur”, che possiamo rendere con sempre e soltanto (quanto a “fise”, ha un valore avverbiale frequente in Giosuè).

Esse non distolgono i loro occhi dall’Orco e attendono, severe, una risposta, che è contenuta nella parte più personale e sentimentale dell’idillio alpino, quella già in buona parte presente nella nota lettera del 21 agosto.

Trattandosi di una fantasia poetica, non lascia stupiti il fatto che la replica dell’io poetante sia rivolta non solo alle fate inquisitrici, ma anche alle ninfe, pur distinguendo con nettezza tra le prime, “temibili”, e le seconde, “soavi”.

In questo modo, la poesia riannoda i fili delle descrizioni iniziali, unendo le presenze classiche e romantiche, che in seguito spariranno anche insieme, rivelando il suo tormento di uomo. Manca solo la Loreley, che però, come sappiamo, è una prefigurazione di Annie, l’assente-presente, volata via, eppure sentita come vicina (“Ma la sua forma vive, ma palpita l’alma sua vita/ ne le mie vene, in cima de la mia mente siede”, vv. 23-24).

La sua “forma”, come abbiamo ricordato in precedenza, a proposito dello stesso termine, usato da Carducci nel primo verso, vuol essere un’immagine viva, e nelle due parole accostate all’inizio del verso 23 si nota lo sforzo di passare oltre la contraddizione, aggiungendo che il dominio si estende sia all’anima che alla mente, alla parte sentimentale e a quella razionale, in modo completo.

Egli cerca di dare un corpo a questa “immagine”, ripetendo alla fine dei due emistichi dell’esametro, che iniziano entrambi con un “Ma”, i termini “vive” e “vita” (figura etimologica), e alla stessa sfera di significati rinvia anche l’aggettivo “alma”, ossia vivificatrice, che dà vita, con quel “palpita” che ribadisce ulteriormente il concetto.

Forte è anche l’effetto di quel “siede”, alla fine del verso 24, statico e perentorio (l’espressione si ricollega alle Rime di Dante, e Carducci, in Ad Alessandro D’Ancona, a proposito delle Muse, scrive: “Anche una volta io qui libo a le dee/ Che de la mente mia seggono in cima”, vv. 17-18).

Nei distici successivi il poeta continua su questo tono ispirato. L’”immagine” (v. 25) della donna è davanti ai suoi occhi, lo segue continuamente, ma a ciò si aggiunge anche una sensazione uditiva, il suono della sua voce, che ha la forza di una malia, di un dolce incantesimo, da fata buona, tenendolo legato con la sua armonia, che evoca significativamente un canto di primavera e si lega al simbolo della giovinezza e delle confidenti speranze nell’avvenire (è il tiepido aprile che invita al sonno e ai languori, da cui “dormente”).

Si noti, nei versi 25-26, la studiata disposizione dei termini, con le due parti aperte da “Con la” in anafora e chiuse dal verbo (“mi arde” e “mi ammalia”). L’autore in questo modo rende incalzante il tono dell’Elegia.

Siamo in una stagione metaforicamente lontana dall’esperienza del poeta, che si immagina mentre vaga solitario per il mondo, cercando di plasmarlo secondo l’immagine di lei, e questa riduzione all’unità, nel segno di Annie, giunge alla conclusione nei versi successivi.

Il “soletto” del verso 28 viene ripetuto nel verso 35, dove però avrà un surplus di amarezza e di malinconia, vista la scomparsa della visione poetica. In entrambi i casi il termine è preceduto dal verbo, che al verso 28 è in assonanza con “erro” (per un confronto, nella stessa raccolta, possiamo ricordare un passo di Jaufré Rudel: “Discende/ Soletto e pensoso Bertrando”, vv. 18-19).

Nel distico successivo (“Ecco, voi Fate e ninfe, paretemi, e siete, lei sola:/ anzi in mia visïone v’ho creato io di lei”, vv. 29-30), la reductio ad unam trova riflesso nella disposizione finale del pronome “lei”, posto alla fine di entrambi i versi, senza dimenticare l’”ella” del verso 31, che ne è la logica continuazione, sia pur posta in antitesi.

Le fate e le ninfe alle quali l’io poetante si rivolge non esistono indipendentemente da lei, bensì derivano da lei, sono il frutto di una fantasia, di un’illusione, di un sogno, che lascia spazio alla drammatica realtà, nel momento in cui risuona la fatidica domanda: “Ma ella dove esiste?”.

E’ la consapevolezza del vero, che irrompe, dietro l’interrogativo, della lontananza di colei che riassume in sé tutto quanto c’è di bello e di positivo nella vita, dall’amore alla giovinezza e alla poesia.

L’incanto è finito e resta l’arida pena del vivere, non c’è più la dolcezza delle ninfe e neppure lo sdegno delle fate, ma solo una desolata natura montana, trasposizione dei giorni che attendono Giosuè, che sono quelli del declino finale.

Davvero l’Elegia è, com’è stato scritto e ripetuto da tanti, un addio alla poesia, sentito con grande consapevolezza e insieme amarezza.

Alla domanda del verso 31 si accompagna la scomparsa repentina delle figure fantastiche, che seguono una strada opposta; se il sogno si frantuma dolorosamente, anch’esse non possono che dileguarsi insieme con il resto, poeticamente piangendo la triste sorte della comune “sorella”.

L’irruzione del vero ha una trasposizione uditiva nei “Lamenti”, improvvisi e fragorosi, come sottolinea il verbo “Scoppiarono”, accompagnati dalla rapida fuga delle parvenze, delle trasposizioni oniriche. Si dileguano da una parte le ninfe, dall’altra le fate-Parche, per non tornare più (non sfugga l’efficacia dell’iterazione di “via”, evidenziato alla fine del verso 31 e poi ripreso all’inizio del secondo emistichio del quinario).

Ed è inutile cercarle.

VI- IL GRIGIO E L’AZZURRO

Il finale dell’Elegia del monte Spluga, con i suoi quattro distici, forma la parte di gran lunga più bella ed ammirata, anche da chi ritiene più o meno artificiosa quella iniziale, ed è una predilezione non casuale, vista la straordinaria capacità di Carducci di fondere uno stato d’animo nella natura, trasformando senzo stento o artificiosità gli elementi descritti in simboli di una dolorosa condizione umana, con i suoi profondi risvolti autobiografici, fino al bellissimo e pericolosissimo fiore azzurro dell’aconito.

Un Carducci romantico, certo, ma non diverso da quello precedente, che non poteva non risentire in qualche modo delle tendenze di fine secolo, ma che non viene meno alla sua maniera, alla sua pluridecennale e consumata arte, come abbiamo cercato di dimostrare.

Nello scenario alpino egli vede ora non una consolazione, non uno spunto per levare in alto una soave fantasia, come in altre pagine del ciclo da noi preso in considerazione, ma in queste rocce ora trova scolpita la meta, l’ultimo approdo, nel segno di una dolorosa disillusione. Annie, donna e simbolo, è lontana e lui è costretto ad avvezzarsi “a invecchiare e morire”, per ritornare alla cruciale lettera del 21 agosto[19].

La vita è grigia, fatta di cose aride e brulle, e l’illusione della fuga non è che un perfido inganno del Destino, una cinica trappola o, se si vuole, una complicazione che riafferma la norma generale.

Dalla coppia fantastica a quella animalesca il passaggio è immediato, proprio come negli altri trapassi esaminati. Il polisindeto formato dalla “E”, che ricorre per tre volte, all’inizio dei due primi distici, ma anche, per separare la diversa percezione sensoriale, all’interno del verso 33, riesce molto felice nel velocizzare la descrizione.

Avviene tutto molto rapidamente: l’occhio vola agli scoiattoli, poi l’orecchio intende il fischio delle marmotte, infine la mente ha la consapevolezza della situazione, caratterizzata dall’avvertimento della solitudine.

Gli animaletti descritti sono tipici dell’alta montagna e Carducci dovette ricordarsene proprio per la sua passione per il mondo alpino. Essi in poesia sono per lo più citati in senso figurato: come simbolo di agilità, lo scoiattolo, che si muove continuamente sugli alberi, dove per lo più vive ed ha la sua tana; di pigrizia, la marmotta, a causa dei lunghi mesi che trascorre in letargo, per poi riemergere dalle tane che scava sotto terra, nei bei prati montani (come non ricordare il “Dormi, marmotta?” rivolto da Gesualdo a Diodata, nella meravigliosa scena notturna alla Canziria, nel Mastro-don Gesualdo?[20]).

Carducci invece li rende protagonisti di un bel passaggio poetico, innovando il repertorio classico. Gli scoiattoli sono visti “su gli abeti danzar” (v. 33), agili come le belle ninfe descritte in apertura dell’Elegia, mentre delle marmotte viene ascoltato l’inconfondibile fischio, che è un segnale d’allarme per avvisare che qualche intruso si sta avvicinando al prato dove sono scavati i covi; e forse l’intruso è proprio lo stesso poeta.

Si tratta comunque di animali alquanto sospettosi, e in questo hanno qualcosa delle fate inquisitrici, che compaiono solo con i loro musi che fuoriescono dalle tane (“sprigionate”, v. 34).

Dopo di che, l’io poetante comprende di trovarsi “dove perdevasi un piano/ brullo tra calve rupi” (vv. 35-36), ma pieno di stupore, come chi non sa come ci sia arrivato (“E mi trovai”), simile a uno che si è risvegliato da un sogno, né saprebbe ripercorrere la strada già percorsa.

Inoltre è “soletto”, quindi non ha nessun sostegno morale, né il paesaggio solleva il suo spirito, anzi, ottiene l’effetto contrario, come evidenziano i due aggettivi utilizzati, “brullo”, a proposito della pianura, e “calve”, a proposito delle rupi, quindi senza vegetazione. Il primo, tra l’altro, è separato dal nome attraverso un forte enjambement, il che ne rafforza il senso.

Sia il “piano” che le “rupi” si uniscono nella visione di una natura avversa, tant’è vero che il verbo, “perdevasi”, allude ad un passaggio progressivo del protagonista, che si trova verso la fine della zona pianeggiante.

Il luogo che ha ispirato il poeta viene tradizionalmente identificato con il Piano della Dogana, a poco più di 1.900 metri, come ricorda Demetrio Ferrari nel suo commento, “più in basso del giogo dello Spluga, senz’alberi né cespugli, in mezzo a rupi immense nella desolazione morta della solitudine senza verde”[21]; oggi nella zona, detta anche Piano di Spluga, si trova un lago artificiale, ma allora dovette certamente impressionare Giosuè.

La scena viene accostata a quella di “un anfiteatro/ ove elementi un giorno lottarono e secoli” (vv. 36-37), con un’immagine suggestiva, che evoca in lontananza i grandi sconvolgimenti di una tenzone passata e prolungata nel tempo, accentuando per converso la desolazione e lo squallore del luogo, visti come caratteristiche permanenti, non transitorie.

Tutto quello che doveva succedere, è successo; l’energia profusa è stata tanta, che il senso di estenuazione, di stanchezza, non sarà mai distinto dalla zona.

Nell’uso di “anfiteatro” forse c’è un ricordo tassesco, della Gerusalemme liberata, relativo alla selva incantata, che ha come protagonista Tancredi: “Né più apparenze inusitate e strane,/ né trova alcun tra via scontro o divieto,/ se non quanto per sé ritarda il bosco/ la vista e i passi inviluppato e fosco./ Al fine un largo spazio in forma scorge/ d’anfiteatro, e non è pianta in esso/…” (XIII, vv. 293-98).

Le caratteristiche di immane ed epico scontro si riflettono nella terminologia, con gli indistinti e primordiali “elementi”, affiancati ai “secoli”, che trascendono la durata della vita umana.

La materia e il tempo sono inquadrati così in un mitico passato (“un giorno”), di cui resta un vago ricordo, anche se le conseguenze della lotta dominano ancora in modo visibile la scena, in un incancellabile tempo presente, fatto di silenzi e di immobilità quasi totali, senza alcuna speranza futura.

Di qui la differenza nell’uso di quell’“Or tace/ tutto” (vv. 37-38), rispetto ai due passi di Alle fonti del Clitumno che ritornano a risuonare nella mente del poeta (“Tutto ora tace”, vv. 77 e 105), dove i sussulti della storia sono più vicini a noi, più riconoscibili, accompagnati dalla fiducia nel ritorno dei valori positivi del passato, che nell’Elegia è invece negata.

Sono bellissimi i versi finali, dove nel silenzio assoluto si descrivono gli stentati movimenti (così lontani dal luminoso vagare ed agitarsi delle ninfe in apertura dell’Elegia) del gramo paesaggio. Il poeta dispone con straordinaria perizia i termini per rafforzare il concetto, rendendolo superlativo, come aveva già fatto ai versi 11 e 15, basati su effetti cromatici. Qui, invece, prevale l’idea di un’esistenza ridotta ai minimi termini, quanto a dinamismo e consistenza (“da’ pigri stagni pigro si svolve un fiume:/ erran cavalli magri su le magre acque”, vv. 38-39).

Nell’immagine del verso 38, l’attenzione del lettore viene a fermarsi sull’aggettivo “pigro”, staccato rispetto al nome a cui si riferisce. Abbiamo, dunque, un poliptoto (“pigri” e “pigro”) unito ad un iperbato.

Se lo stagno si lega maggiormente all’idea di un’immobilità più o meno totale (ricordiamo l’inizio della seconda parte di Alla città di Ferrara: “O dileguanti via su la marina/ tra grige arene e fise acque di stagni,/ cui scarsa omai la quercia ombreggia e rado/…, vv. 33-35), il fiume evoca per lo più il distendersi, il fluire, che invece in quest’elegia è fortemente rallentato, per essere in sostanza negato: dal quasi inerte stagno inizia a muoversi un lento corso d’acqua, che ci riporta al torrente ricordato nella barbara Pe ‘l Chiarone da Civitavecchia, dalla “sucida riva” (v. 2) e dalle acque “livide” (v. 3).

Si tratta di una composizione il cui nesso con la parte finale dell’Elegia del monte Spluga è trasparente, a dispetto dei diversi luoghi, dal fiume alle tinte smorte, dalle rade presenze alla natura ostile, che nell’opera di Rime e ritmi non si apre a nessun sole che “illustra le cime” (v. 57), a nessuna fuga dalla negatività. Anzi, al posto del sole c’è il “perfido azzurro fiore”: un raffronto denso di significato!

Il verbo “svolve” è un felice latinismo, che rimarca la lentezza e la difficoltà dell’azione del corso d’acqua, quasi un liberarsi a forza (per un confronto, si veda, in Sabato santo, il verso “svolgesi da l’inverno il novello anno”, v. 7).

Nella seconda immagine, nell’esametro dell’ultimo distico, gli aggettivi ripetuti e i rispettivi nomi si uniscono a chiasmo, con una descrizione meno spezzata ma altrettanto efficace. I cavalli randagi si muovono di qua e di là, ma lentamente e senza meta, partecipando a modo loro dell’insensatezza del tutto, e le acque sono “magre”, ossia scarse, di basso livello, e a questo significato si lega, di conseguenza, quello di “povere di vita”, come chiosa il Davico Bonino[22].

In Nostalgia ritroviamo i cavalli in un’immagine ben più movimentata e positiva: “Dove raro ombreggia il bosco/ Le maligne crete, e al pian/ Di rei sugheri irto e fosco/ I cavalli errando van,/ Là in maremma ove fiorìo/ La mia triste primavera,/ Là rivola il pensier mio/ Con i tuoni e la bufera” (vv. 21-28). Più vicina allo spirito della poesia in esame è invece la visione delle “smunte cavalle/ de la vettura”, che trasportano il poeta nella già citata elegia Pe ‘l Chiarone da Civitavecchia (vv. 11-12).

La conclusione dell’opera però non sarebbe stata di sicuro tanto riuscita se Giosuè, andando oltre queste immagini del proprio repertorio poetico, non avesse introdotto l’aconito, la pianta erbacea dai fiori di un bel colore azzurro, che talvolta tende al viola, che cresce sulle Alpi ed è molto velenosa.

L’aconito è da sempre al centro di varie leggende e credenze. I tedeschi lo hanno soprannominato erba del diavolo ed era utilizzato “per i malefici di maghe e streghe, come testimonia il mitico episodio di Medea. Nel Medioevo era l’ingrediente principale del celebre unguento con cui le streghe si cospargevano il corpo nella notte prima del sabba in modo da poter volare sul manico della scopa. Ma serviva anche, più prosaicamente, per avvelenamenti"[23].

Il veleno veniva spalmato sulle armi, per infliggere ferite mortali, ma era utile anche per liberarsi dei lupi, da cui l’altro soprannome di strozzalupo, e l’aconito si trova citato presso gli antichi latini, che evidentemente lo conoscevano bene, da Ovidio a Giovenale, senza dimenticare il passo delle Georgiche virgiliane, “nec miseros fallunt aconita legentis” (II, 152), che ispira al Carducci quel “perfido”, ossia che inganna gli sventurati e incauti che lo raccolgono.

Il Vate si riallaccia alla forma latina nella pronuncia, rendendo il termine piano, ma di solito è sdrucciolo, alla greca, come si nota in d’Annunzio.

L’aconito è un “perfido azzurro fiore”, o, meglio, è “perfido” per la bellezza del suo “azzurro”, che richiama i colori del cielo e del mare, le visioni più limpide e dolci, ma per negarle, ed in questo è il simbolo dell’illusione esistenziale, dell’inganno della vita, che anche Giosuè ha patito.

L’azzurro cattura (malignamente, in questo caso), è “il colore più profondo: lo sguardo vi affonda senza incontrare ostacoli e si perde all’infinito, come se il colore si sottraesse indefinitamente”[24].

E dolce come una bella giornata, dagli occhi color del mare era Annie, buona in sé, ma di cui il Destino si è servito perfidamente, attirando anche lui, miser, con la lusinga di un “fiore azzurro”, che possiamo incontrare, tra l’altro, nel romanzo cupo e tenebroso per eccellenza di Fogazzaro, Malombra (“Marina voltò la testa e strappò il fiore azzurro da un lungo stelo che saliva presso a lei. ‘Che fiore è?’ diss’ella bruscamente. ‘Pare aconito.’ E lo porse a Edith. […] Presso quel sasso gli aconiti rizzavano nel sole fuggente la loro pompa”[25]), e che piace al d’Annunzio dell’Alcyone: “Azzurre son l’ombre sul mare/ come sparti fiori d’acònito” (Undulna, vv. 125-126).

Come nella vita Giosuè non ha saputo evitare il fiore azzurro-Annie, così in arte non è riuscito a fuggire, come aveva invece affermato nella prosa Raccoglimenti, “i fiori azzurri” del romanticismo (“…e i fiori azzurri della poesia romantica che velano lo sdrucciolo delle rive non m’inebriarono di estenuazione; còlti, come quei della leggenda ei tornano in cenere”[26]), legati al ricordo del romanzo Enrico di Ofterdingen di Novalis (nel commento di Fubini-Ceserani si legge che “l’ultima immagine l’ha colta da quelle plaghe del romanticismo che sempre lo avevano attratto”[27]). Il “fiore” si carica così di ulteriori significati simbolici.

La tinta paradisiaca, bella in sé, acquista ancor più fascino se confrontata con quella infernale della “grigia riva” che sancisce l’epilogo dell’elegia, simbolo della prosaica vita che Giosuè ha davanti a sé, luogo di malinconia e di sofferenza, dal quale non c’è scampo.

Il grigio e l’azzurro connotano un tramonto amaro, quello dell’artista amante dei contrasti coloristici; un declino illuminato, per noi posteri, dalla luce dorata di quest’ultima, mirabile trasfigurazione poetica, dalla fama ampiamente meritata, a dispetto del variare delle mode e dei gusti.

[1] M. FUBINI, Premessa a una rilettura del Carducci, in G. CARDUCCI, Poesie e prose scelte, introduzione, scelta e commento di M. Fubini e R. Ceserani, La Nuova Italia, Firenze, 1968, p. XXVII.

[2] M. MISSIROLI, Annie, ultima fiamma, in “Bollettino della Accademia degli Eutelèti”, cit., p. 40.

[3] La foto è pubblicata in L’affittuario della Regina, fotoracconto su Casa Carducci, di R. Renzi e A. Masotti, in M. VALGIMIGLI, Carducci allegro, Cappelli, Bologna, 1968.

[4] P. PANCRAZI, Un amoroso incontro della fine Ottocento, Le Monnier, Firenze, 1951, p. 64.

[5] LEN, vol. XX, cit., p. 149.

[6] Ivi, p. 159.

[7] P. PANCRAZI, cit., p. 56.

[8] LEN, vol. XX, cit., p. 161.

[9] Ibidem; ma riscontrata sulla riproduzione fotografica riportata dal Pancrazi nel suo testo.

[10] LEN, vol. XX, cit., p. 167-68.

[11] M. VALGIMIGLI, in G. CARDUCCI, Rime e ritmi, a cura di M. Valgimigli- G. Salinari, cit., p. 194.

[12] Cart. III, 91. Notizie su varie poesie, tra cui il nostro idillio, in G. A. PAPINI, Osservazioni sugli autografi delle “Odi barbare” carducciane, Sansoni antiquariato, Firenze, 1964.

[13] M. SACCENTI, op. cit., p. 999.

[14] P. PANCRAZI, cit., pp. 159-60.

[15] Ivi, p. 130.

[16] Tradotto da F. AMOROSO, in I. A. CHIUSANO, Antologia della letteratura tedesca, vol. II, Fabbri, Milano, 1969, p. 143.

[17] A. CATTABIANI, Florario. Miti leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996, p. 57.

[18] LEN, vol. XX, p. 161.

[19] Ivi, p. 160.

[20] G. VERGA, Mastro-don Gesualdo, Zanichelli, Bologna, 1992, p. 89.

[21] G. CARDUCCI, Rime e ritmi, con commento e note di D. Ferrari, cit., p. 243.

[22] G. CARDUCCI, Poesie, intr. di G. Getto, scelta e commento di G. Davico Bonino, Rizzoli, Milano, 19802, p. 305.

[23] A. CATTABIANI, Florario, cit., p. 541.

[24] J. CHEVALIER- A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano, 1986, vol. I, p. 119.

[25] A. FOGAZZARO, Malombra, Mondadori, Milano, 1984, pp. 231-32.

[26] Opere di Giosue Carducci, cit., vol. XXIV (Confessioni e battaglie. Serie prima), p. 55.

[27] In G. CARDUCCI, Poesie e prose scelte, a cura di M. Fubini e R. Ceserani, cit., p. 377.